Il sociologo commenta la recente cattura del boss: «Un duro colpo psicologico inferto alla mafia». E sulla fiction «Il nostro generale»: «Finalmente mi sono rivisto la mia storia»

di Silvio

Mengotto

C’è anche il metodo investigativo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa dietro la recente cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Ne è convinto il figlio Nando, sociologo e docente universitario. con cui parliamo anche della fiction «Il nostro generale» dedicata al padre (assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo), realizzata con il contributo suo e delle sorelle Rita e Simona, e che rievoca gli “anni di piombo”, segnati da sequestri, omicidi, attentati che hanno lasciato un segno nella storia dell’Italia.

«Oggi c’è una leva di generali che prende mio padre a esempio, non è casuale che il “metodo dalla Chiesa” sia stato ripreso da loro – dice a proposito dell’arresto di Messina Denaro -. All’Università abbiamo recentemente avuto una lezione del comandante dei Ros Sant’Angelo, che ha ripreso questo metodo spiegandone il senso. È stato bello. Il metodo di mio padre consiste nel saper aspettare, non fare il colpo subito, non fare passi falsi, allargare il più possibile le indagini e tener in conto il contesto, non il singolo episodio. Nel caso del latitante Messina Denaro il contesto ha coinvolto la provincia trapanese».

La mafia ha ricevuto un duro colpo?

Credo che abbia avuto soprattutto un colpo psicologico forte. Simbolicamente vuol dire che nessuno riesce a evitare che lo Stato gli arrivi addosso. Puoi avere tutte le protezioni possibili, ma alla fine lo Stato arriva. E questo è un bel messaggio. Poi non c’è più il grande latitante. Agli studenti Sant’Angelo ha detto che all’inizio della lotta alla mafia c’era un elenco sterminato di latitanti. Prima cento, poi trenta, poi sempre meno. Con il “metodo dalla Chiesa” è stato fatto un lavoro enorme. Ora non bisogna commettere l’errore di dimenticare la situazione della ‘ndrangheta. Questo è il grande rischio, cioè tornare alla Sicilia, quando in questo momento è il Nord con la ‘ndrangheta che fa affari con i quali si mangia non solo la Sicilia, ma il Paese.

«Il nostro generale» è frutto di uno straordinario lavoro di ricerca storica, realizzata grazie alla consulenza del giornalista Giovanni Bianconi, all’archivio Rai e al contributo importante di voi figli, del Nucleo speciale antiterrorismo e dei magistrati che parteciparono alle indagini…

Mi ha fatto piacere che la Rai dedicasse questo spazio nel quarantennale di mio padre. Vedere lo sforzo congiunto della Rai con l’Arma dei Carabinieri non era mai successo… L’Arma l’ha ricordato più ora che nel decennale o nel ventennale.

Un gesto importante?

Significa che si sono liberate anche le scorie delle maldicenze, delle diffidenze maturate negli anni in cui mio padre era in vita. La presenza della Rai è stata importante, soprattutto nel modo in cui mio padre è stato interpretato generosamente da Sergio Castellitto e mia madre dalla straordinaria Teresa Saponangelo. Eccezionale il grado di coinvolgimento dimostrato. Sono contento, orgoglioso che sia stato fatto bene e con cura. Finalmente mi sono rivisto la mia storia, non quella raccontata per decenni da giornalisti in cerca di fantasie. Finalmente questa è la mia storia, questo è mio padre. Intorno a tutti i punti critici non c’è nessuna olografia, sono trattati con la serietà e il rispetto dovuti.

Sua madre Dora è stata fondamentale nel seminare, educare e crescere l’unità della famiglia…

In questi quarant’anni io, Rita e Simona abbiamo sofferto dell’assenza di nostra madre nella ricostruzione pubblica della famiglia. Certo, un’altra donna è morta accanto a lui in quel modo, ma non era giusto oscurare i decenni precedenti. D’altra parte mio padre è diventato il generale Dalla Chiesa attraverso la lotta al terrorismo. Poi è stato ricordato come generale Dalla Chiesa per la lotta contro la mafia e molti hanno dimenticato quello che è stato fatto contro il terrorismo, perché la società italiana ha rimosso il terrorismo. La difficoltà, l’asprezza di quegli anni, i sacrifici fatti in quel periodo, sono stati cancellati dalla memoria pubblica. Io non ho mai visto il popolo ribellarsi al terrorismo. Neppure dopo la morte di Moro. Ci vollero l’uccisione di Guido Rossa e Alessandrini per smuovere davvero. A Genova non ne parliamo. La figlia di Guido Rossa racconta la solitudine di suo padre. Ai funerali ci furono più di centomila persone. Ci vollero fatti come quelli per risvegliare il popolo.

Era forte lo scontro generazionale tra lei e suo padre, tra giovani e adulti?

Il clima era irrepetibile perché la contestazione dei giovani è stata mondiale: dall’America all’Italia, a Parigi. Il 68’ è stata un movimento di contestazione di lungo periodo. In Italia è durato di più perché, rispetto ai Paesi più avanzati, le disuguaglianze erano maggiori. C’era un sistema autoritario con tracce di fascismo. Con la strage di piazza Fontana è venuto fuori. Mi trovai dentro questo fiume culturale, ideologico, sul quale mi confrontai con mio padre. Abbiamo trovato un modo di convivenza. Lui ci teneva tantissimo che avessi i capelli corti. Un dopo cena ci fu una discussione con gli invitati sul tema dei capelli lunghi: presa la parola gli feci notare che anche il generale Garibaldi aveva i capelli lunghi…

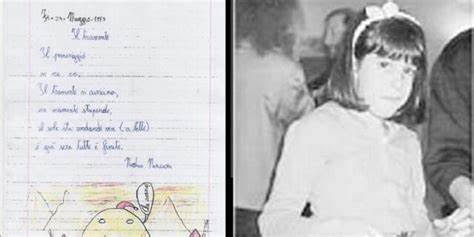

Il 24 maggio ’83, due giorni prima di essere uccisa in un attentato mafioso, la piccola Nadia Nencioni, 7 anni, scrisse questa poesia: «Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via (a letto) è già sera tutto è finito». Una toccante profezia…

Ho provato tenerezza per lei e malinconia per tutte le vite stroncate da questi poteri criminali, ai quali la vita degli altri non importa nulla. È stato così per tanti, impedendo prospettive di vita come se non ci fossero. Penso a quelli che sono costretti a studiare o lavorare all’estero perché vedono umiliati i propri meriti, i propri talenti. Penso anche a quelli che non possono fare una impresa perché arrivano con la pistola per impedirlo. Quanto viene bruciato per la presenza della mafia?

Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie

Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie