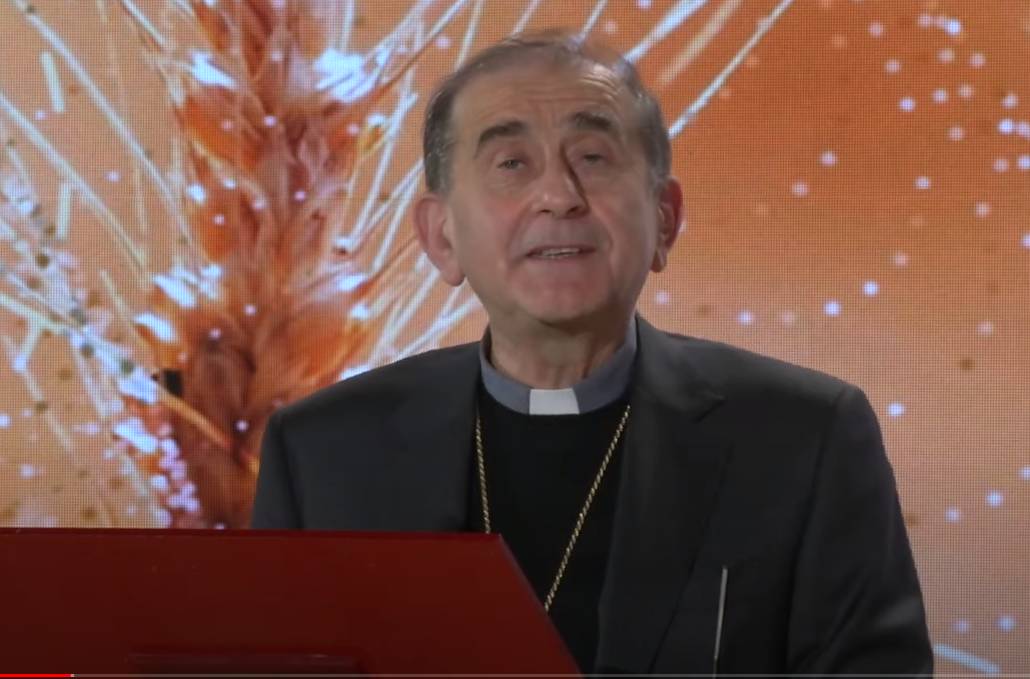

Dagli episodi di Zaccheo e della Samaritana gli spunti per l’intervento dell’Arcivescovo al Convegno nazionale promosso dalla Pastorale della Salute della Cei

di Annamaria

Braccini

L’arte del buon vicinato e la conversazione come antidoti alle relazioni malate, all’individualismo, alla solitudine trincerata dietro le porte blindate; rimedio a un ambiente che non accoglie e che, così, non permette di scambiare sguardi veramente umani. Sono queste le due vie «semplici, ma promettenti» che l’Arcivescovo indica a coloro che partecipano alla seconda sessione plenaria del XXII Convegno nazionale promosso dalla Pastorale della Salute con il titolo complessivo «Gustare la vita, curare le relazioni». Dedicato al tema «La perdita del gusto», l’incontro è stato aperto da una relazione, appunto, dell’Arcivescovo.

«L’arte del buon vicinato vuole dire quel modo di abitare la vita e gli ambienti ordinari che rende desiderabile questo stesso abitare. Il buon vicinato comporta un pregiudizio positivo, la certezza che siamo fatti per essere vicini. È una reazione molto convincente a quella malattia che è l’individualismo, ciò che induce a guardare agli altri come a una specie di enigma, se non proprio come a una minaccia».

Un individualismo che «fa ammalare la persona». Infatti, «chi è isolato e più debole è anche più facilmente manipolabile», tanto che, sottolinea ancora l’Arcivescovo, «l’individualismo è uno strumento di molti poteri forti per acquistare consenso, convincere a consumare di più per se stessi: chi cerca la sicurezza nella solitudine diventa un consumatore molto desiderabile per quelli che hanno qualcosa da vendere».

Al contrario, vi è un’arte del buon vicinato che aiuta ad abitare cercando sicurezza non nella gratificazione che viene dalle cose, ma nel bene che deriva dall’aiutarsi a vicenda, dall’amicizia, dal trovare il modo di condividere gioie, piaceri, preoccupazioni e speranze. D’altra parte, è Gesù stesso che ci insegna l’arte del buon vicinato, quando incrocia lo sguardo di Zaccheo e da qui «possiamo imparare qualcosa».

«L’arte del buon vicinato comincia con uno sguardo che ci fa accorgere degli altri con le loro qualità e intenzioni buone. Il buon vicinato pratica il benvenuto, il saluto che non chiede nulla; offre una possibilità di incontro, si offre con discrezione, ma detesta l’indifferenza. È il segno di un’attenzione quando bisogna abbattere delle mura e offrire a qualcuno un appiglio per uscire dalla solitudine e dal ripiegamento su di sé. Specialmente per noi cristiani, che siamo abituati allo scambio e allo sguardo della pace, il saluto è un segno doveroso che coltiva il desiderio della fraternità. Non è l’accontentarsi della regola della buona educazione (che già, in qualche caso, sarebbe auspicabile), ma si dispone a quelle piccole premure che si rivelano provvidenziali per chi è solo, anziano, per chi soffre di particolari limiti di mobilità o di comunicazione». Infine, il buon vicinato è anche un modo di vigilare sull’ambiente che è di tutti «perché un ambiente pulito e accogliente aiuta i vicini ad incontrarsi». In sintesi estrema, «il buon vicinato non si accontenta per la sua sicurezza di una porta blindata, ma si sente rassicurato dalle relazioni che si sono create e custodite». Ma tutto questo ha un prezzo «che è quello che dà qualità al gesto minimo, che aiuta a gettare ponti, a salutare, a conoscere nomi».

Dopo questa prima «terapia per la cura delle relazioni», la seconda: «l’arte della conversazione» che è quel modo di «parlare che si distingue dalla chiacchiera banale – che ripete luoghi comuni e non dice niente – e si distingue anche dalla proclamazione solenne che considera l’altro solo come un destinatario».

Anche in questo caso, l’Arcivescovo esemplifica la sua proposta attraverso un’icona biblica: Gesù che intraprende, al pozzo, il dialogo con la Samaritana. «Un discorrere che pone domande e ascolta risposte; si aspetta qualcosa dall’interlocutore, prende sul serio le parole dette e le medita in profondità. Così, la conversazione risulta piena di fascino se ci sono domande che possono essere poste senza complessi e accolte senza imbarazzo». Dunque, un esercizio – un’arte – che necessita di «alcune condizioni indispensabili». Difatti, «la conversazione, perché non sia un adempimento frettoloso, chiede tempo e sapere quando è il momento giusto». Esempio ne sono i Cappellani ospedalieri che «conoscono l’arte della conversazione perché esercitati a dedicare tempo e ad avere discrezione, a inventare l’occasione e, nello stesso tempo, a restare sulla soglia finché la porta di un cuore non si apre».

A conclusione arriva anche un ringraziamento: «Auguro ogni buon esito a questa impresa, ringraziando il Servizio della Cei per la Pastorale della Salute, coloro che lavorano presso i malati e coloro che in questi tempi, cosi faticosi e difficili, sono stati una presenza di Chiesa che ha seminato speranza e sollievo e che, con professionalità e pazienza, si è presa cura delle relazioni».

Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie

Abbonati on line. Oppure chiedilo in parrocchia e nelle nostre librerie