Per Luigi Geninazzi, inviato di “Avvenire” con una trentennale esperienza professionale, è questa la chiave attraverso cui un giornalista è davvero “testimone”

di Francesca LOZITO

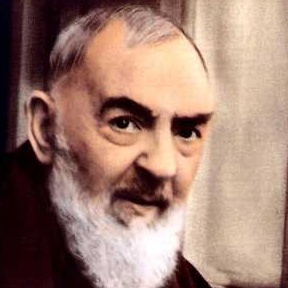

Ha attraversato più di trent’anni di storia. Da giornalista, testimone, protagonista sul campo di guerre e rivoluzioni. Con lo sguardo sempre rivolto alle persone, a quell’«umano» che occorre non dimenticare mai quando si racconta, scrivendo o con le immagini. Perché «se stai facendo finta, si capisce…». Luigi Geninazzi è inviato di Avvenire. Anche lui, come il suo grande amico Domenico Quirico – che dialogherà col cardinale Angelo Scola nell’incontro in programma a Milano sabato 25 gennaio (vedi il box a fianco, ndr) -, è andato a vedere le cose sul posto. E da qui parte per raccontare come ha provato a essere «giornalista testimone».

In che modo il giornalista deve essere testimone?

Deve essere mosso dalla voglia di capire. Andare sul posto. E anche se non è credente, avere l’impulso a farsi prossimo agli altri. A portarti in giro per il mondo è il sentimento di stare accanto agli altri, fisicamente e spiritualmente.

Ma come «farsi prossimo»?

Il giornalista deve continuare a fare l’inviato nel mondo globalizzato. Deve guardare negli occhi le persone, vedere che succede. C’è una profonda differenza tra il giornalista che va sul posto e qualunque altra persona che racconta un fatto e un avvenimento, magari attraverso una foto sui social network. Come dice il mio amico Quirico, il giornalista deve «condividere almeno per un pezzo le sofferenze degli altri». Deve cercare di capire le ragioni. Solo così può evitare il rischio dell’approssimazione e della superficialità.

Non concorda, dunque, con la teoria della giusta distanza…

Per nulla. Il lavoro del giornalista è l’antitesi del cinismo.

Come diceva il grande inviato Ryszard Kapuścińsky: «Il cinico non è adatto a questo mestiere»…

Certo. Ma facciamo un passo ulteriore. Fare giornalismo vuol dire stupirsi. Come dice San Gregorio di Nissa: «Solo lo stupore conosce». Se il giornalista non ha questo stupore iniziale sul mondo, o fa finta oppure è cinico. Nutrire questo stupore non vuol dire restare a bocca aperta. Si può essere stupiti e, nello stesso tempo, avere senso critico.

A lei quando è capitato?

Quando mi sono trovato a Danzica, davanti agli operai di Solidarnòsc. Davanti a quelle tute blu semplici e coraggiose ho cercato di analizzare con passione quello che stava accadendo.

E quando succede di sbagliare il giornalista-testimone come rimedia?

Prima di tutto ammettendo l’errore. Non è possibile non rischiare raccontando la realtà. Altrimenti si cade nella trappola di farsi raccontare quello che accade da chi è scappato. I rifugiati, per esempio, non possono che avere una visione distorta del Paese che hanno abbandonato. Perché sono pieni di rabbia e di dolore. È inevitabile. Quanto ai blogger, poi, alle voci che via web arrivano dai movimenti di protesta, occorre dirlo chiaramente: fanno un altro lavoro.

A lei è capitato di sbagliare?

Sì, certo. A Chernobil, dove si raccontavano tantissime cose poi risultate non vere, come il fatto che la gente venisse portata via coi camion. Più di recente, durante i venti giorni della rivoluzione di piazza Tahrir ho vissuto le speranze vere di dignità e libertà di tanti giovani che si muovevano al di fuori dei movimenti ideologici. In quei giorni non potevamo sapere che saremmo passati dalla «Primavera araba» al suo «inverno». In quel caso ho rischiato un giudizio e ho ammesso che era sbagliato. Ma è importante esserci, capire, essere vicino.

Qual è il ricordo più bello che si porta dentro?

Senza dubbio l’inizio del mio mestiere di inviato, la possibilità di vivere la grandiosa avventura di Solidarnòsc, quella dignità e libertà che da sola faceva cadere l’invincibile regime comunista. Seguendo questa avventura di libertà, come dice il cardinale Scola nella Lettera pastorale «Il campo è il mondo», anche noi giornalisti siamo diventati più liberi da noi stessi.